Belle petite couche de neige hier matin dimanche.

Oiseaux

Nos amis à plumes

Les grues cendrées du lac du Der (1)

L’envol matinal des grues au lac du Der est le plus beau spectacle qu’il m’ait jamais été donné de voir. Cette fois-ci, nous étions 7 à partager ce spectacle : Luc, Dom et Dan, Jean-François et Johanna, Joëlle et moi.

La lumière d’hier matin était d’un bleu … !

Et celle de ce matin était d’un orange !

Et qu’est-ce que Luc m’apprend à l’instant par mail ? : c’est hier, alors que nous étions sur les rives du lac, qu’a eu lieu la plus grosse affluence de grues de tous les temps : 74 500 ! Il s’agit-là d’un record absolu (et dire que si nous l’avions su sur le moment, nous aurions débouché deux fois plus de bouteilles !).

Et qu’est-ce que Luc m’apprend à l’instant par mail ? : c’est hier, alors que nous étions sur les rives du lac, qu’a eu lieu la plus grosse affluence de grues de tous les temps : 74 500 ! Il s’agit-là d’un record absolu (et dire que si nous l’avions su sur le moment, nous aurions débouché deux fois plus de bouteilles !).

Il va me falloir du temps pour trier les centaines de photos que je ramène de cette virée. Ces deux images-là ne sont qu’une petite « mise-en-bouche » !

Le pic noir (1)

Belle surprise ce midi ! Alors que nous étions en train de déjeuner, un magnifique pic noir est venu se nourrir de fourmis, au sol, à une vingtaine de mètres de la maison.

Le cormoran huppé (1)

« Tiens, on dirait un bonhomme avec son sac à dos ! » C’est la réflexion que Joëlle m’a faite tout à l’heure en passant devant l’écran de mon ordi où j’étais en train de trier les photos de notre dernier séjour en Bretagne. Effectivement, ça y ressemble …

Lorsqu’on va en Bretagne (la plus belle région de France… juste après la Franche-Comté bien sûr) impossible de

Lorsqu’on va en Bretagne (la plus belle région de France… juste après la Franche-Comté bien sûr) impossible de

L’épervier d’Europe

Quelle espèce de pipit ?

Anne-Do avait laissé un commentaire sur l’un des mes articles anciens concernant l’identification précise d’une espèce de pipit échouée sur son bateau.

Or, techniquement, il n’est pas encore possible d’insérer une photo dans un commentaire et l’image qu’elle a essayée de mettre en ligne n’est pas apparue à l’écran . Aussi nos échanges ont-ils eu lieu par mail interposé.Voici donc des extraits de ce que me dit Anne-Do, ainsi que quelques photos qui vous permettront d’identifier précisément à quelle espèce appartient cet oiseau. Qui va trouver ? Et qui va nous dire quels sont les critères qui permettent de l’identifier ?

« Nous avons un voilier et sortons fréquemment en

Le chevalier gambette (2)

OISEAUX DE TEXEL (14)

Dans mon premier article consacré au chevalier gambette, j’avais parlé de l’habitude de ce chevalier d’utiliser des perchoirs divers pour mieux défendre son territoire en période de reproduction. Lorsque promeneurs et ornithos s’arrêtent le long des routes pour observer les colonies de sternes ou d’avocettes, il est fréquent que le chevalier gambette, qui niche toujours en périphérie de ces colonies, vienne voler à côté des humains intrus pour manifester qu’il y a violation de territoire.

Grande nouvelle !

Les vieux lecteurs de ce blog se rappelleront peut-être que j’avais installé deux nichoirs à rapaces dans la maison de mes parents, l’un à destination du faucon crécerelle (le trou de gauche), l’autre à destination de la chouette effraie (le trou de droite). Voir ici l’article que j’avais écrit à cette occasion.

La baignoire aux oiseaux (1)

Oh, elle n’est pas bien grande ma baignoire.

Enfin, pas la mienne, celle que j’ai installée il y a quelques années pour les oiseaux.

Elle est juste devant la maison. Sa taille est modeste. Il s’agit juste d’une grande coupelle de pot de fleur à laquelle j’ai ajouté quelques pierres.

Le guêpier d’Europe (1)

C’est toujours un immense plaisir pour moi que d’aller traîner mes guêtres dans la basse vallée du Doubs. Les lumières du matin y sont toujours superbes.

Cinq pour le prix de deux !

Cette société de consommation commence à m’emmerder. La semaine dernière, je voulais acheter une éponge, une seule, elles n’étaient vendues que par lots de 3. Cette semaine, rebelote, je vais à Carrefour pour acheter un entonnoir, je n’ai trouvé en rayon qu’un lot de cinq !

Oui je sais, ils étaient quand même vendus au prix de deux et c’est une affaire sans doute intéressante. Mais qu’est-ce qu’on peut bien foutre avec cinq entonnoirs ? Vous allez me dire, y’a bien la famille Debré … Effectivement.

Oui je sais, ils étaient quand même vendus au prix de deux et c’est une affaire sans doute intéressante. Mais qu’est-ce qu’on peut bien foutre avec cinq entonnoirs ? Vous allez me dire, y’a bien la famille Debré … Effectivement.

Bergeronnettes

La huppe fasciée (1)

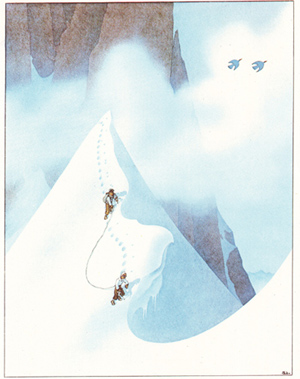

Le chocard à bec jaune

Un article proposé par Etincelle

Qui ne connait les merveilleuses aquarelles de Samivel ?

Avez-vous remarqué que sur la plupart d’entre

L’avocette (2)

La petite excursion dans le monde des avocettes continue. Pendant la période de reproduction, l’attitude de l’avocette vis à vis de ses congénères varie. Pendant la période de couvaison, elle supporte bien la promiscuité, qui lui assure une certaine protection collective contre les prédateurs, et les nids ne sont parfois distants que de 2 mètres, sans que cela pose vraiment de problèmes. Mais les jeunes aussitôt éclos sont amenés non loin de là et les adultes se mettent alors à défendre farouchement, pour des raisons alimentaires probablement, leur nouveau territoire. Le couple voit alors arriver d’un très mauvais oeil une autre avocette à proximité immédiate.

Le traquet motteux

Le « traquet de moulin », ça vous dit quelque chose ? C’est une petite latte de bois qui passe au travers de la trémie d’un moulin dont le mouvement fait tomber le blé sous la meule. Lorsqu’il bouge, ce petit clapet en bois fait trac trac.

Il existe une famille d’oiseaux dont les cris font aussi trac trac. Alors, en toute logique, on a donné aux oiseaux de cette famille le nom de traquets. Et comme l’un d’eux s’arrête en migration dans les champs labourés en y recherchant les mottes de terre les plus élevées, on l’a affublé du vocable de motteux (nos vieux d’autrefois étaient bien mieux inspirés que les chercheurs actuels du Museum d’Histoire Naturelle qui n’ont pas trouvé mieux que d’appeler la poule d’eau gallinule et la mésange à moustaches panure).

Le traquet motteux est un bel oiseau.

Son élément, c’est la végétation rase et la pierre, ce qui fait qu’on le trouvera aussi bien en bordure de mer, qu’en montagne ou dans la toundra nordique. C’est en Bretagne, près de Perros-Guirec, que j’ai réalisé il y a quinze jours toutes les images de cet article.

Le traquet motteux capture volontiers des insectes en vol mais c’est au sol que a plupart d’entre eux sont recherchés (coléoptères, diptères, hyménoptères, papillons et leurs chenilles, sauterelles…). La plage et ses abords sont souvent utilisés comme terrain de chasse.

Cet oiseau ne reste jamais longtemps sans retourner sur un perchoir (piquet, branche sèche …) ou sur une petite proéminence du terrain, le plus souvent un amas de pierre. Les deux photos suivantes illustrent bien les différentes de plumage entre mâle et femelle.

C’est en général dans une petite cavité sous des pierres avec un couloir d’accès étroit, sombre et tortueux, que le traquet motteux construit sont nid. Le lien familial semble assez fort et les jeunes, bien que sachant se nourrir très vite, restent assez longtemps avec leurs parents. La migration devient générale à partir de la mi-août.

Le traquet motteux hiverne dans toute l’Afrique tropicale et utilisant tous les milieux dénudés, à toute altitude. Les premiers mâles reviennent dès la deuxième quinzaine de mars. Les traquets motteux qui se reproduisent très au nord passent encore chez nous au début mai.

Le pipit maritime

Voici un oiseau qui m’a accompagné pendant tout mon séjour en Bretagne : le pipit maritime. C’est dans l’herbe rase et sur les rochers que je l’ai observé à de très nombreuses reprises.

C’est une espèce qui est très liée aux rochers des bords de mer et je l’ai donc vu un peu partout, car le secteur des côtes d’Armor est très pierreux. S’il se cantonne au niveau des rochers pour se reproduire, il arrive qu’il niche aussi dans les gazons en arrière des falaises.

Sur la photo précédente et sur la photo suivante, on notera la longueur du doigt arrière.

D’après Paul Géroudet, la densité moyenne est de 4 couples par km de côte maritime, pouvant aller jusqu’à 10 couples en Bretagne. C’est donc sans doute en Bretagne que l’on trouve les plus grandes concentrations de pipits. Ceux que j’ai vus il y a quinze jours étaient relativement peu farouches, notamment au Cap Fréhel.

En mai, la saison de reproduction est déjà bien avancée et bon nombre de pipits nourrissaient leurs jeunes.

Le macareux moine

L’archipel des Sept-iles, en Bretagne, n’abrite pas que des Fous de Bassan.

Parmi les autres espèces : le macareux moine, dont il ne reste que le millième de la population du début du 20ème siècle. On est loin, très très loin des 20 000 couples des années 1900. Pour trouver cet oiseau, il faut scruter les eaux et y rechercher des petites formes sombres. Avec un peu de chance, quelques macareux apparaîtront entre deux vagues.

Les macareux des Sept-Iles reviennent sur leur lieu de nidification en mars-avril. Les couples sont déjà unis bien avant leur retour, ce qui n’empêche que les couples se livrent pendant tout le printemps à de nombreux jeux amoureux (notamment des révérences à n’en plus finir).

Je n’ai pas d’images relatives à la nidification, mais en voici les grandes lignes : nidification en colonie ; nid installé dans un terrier que le macareux creuse lui-même (jusqu’à 2,5 m de profondeur), parfois volé à un lapin qu’il n’hésite pas à déloger ; fidélité au nid, année après année ; un seul oeuf ; jeune nourri 6 à 8 fois par jour (en moyenne 20 petits poissons par nourrissage, capturés à proximité immédiate de la colonie) ; jeune abandonné par les parent à l’âge de 6 semaines, ce qui l’oblige, affamé, à gagner au bout de quelques jours la mer, toujours à la nuit tombante ; abandon de la colonie en août : les macareux vivront toute la mauvaise saison en mer, à quelque distance du littoral.

L’observation du macareux moine (surnomme aussi « perroquet de mer ») a été pour moi l’un des plus grands moments de mon petit séjour en Bretagne.

Goélands en vol (1)

Contrairement à la plupart des ornithos, ce sont les espèces d’oiseaux communes qui ont le plus ma faveur. J’aime les hirondelles, les moineaux et les mésanges. Et quand je vais au bord de la mer, comme la semaine dernière en Bretagne, c’est aux goélands que je consacre le plus de temps. Et en plus j’aime l’air de pirate qu’ont la plupart des espèces. D’ailleurs sternes et autres espèces fragiles vous le diront : les goélands sont de véritables pirates ! Même les inspecteurs des impôts font pâle figure à côté d’eux, c’est vous dire !

Je pense avoir fait jusqu’à présent des milliers d’images de goélands en vol. C’est devenu une habitude pour moi, une espèce de rendez-vous régulier. Dès que je suis au bord de la mer, je passe une partie de mon temps à les observer et à les photographier. Le vol du goéland m’attire particulièrement. Voici une petite sélection de photos réalisées la semaine dernière. Il y en aura d’autres plus tard.

Désolé si je consacre tous mes articles actuels aux oiseaux de Bretagne (mes amis jardiniers de ce blog doivent patienter). Mais je repars dans une semaine pour une autre destination et je sais que si je ne mets pas en ligne mes photos d’oiseaux marins prises la semaine dernière, elles ne seront jamais utilisées sur ce blog (c’est ainsi que j’ai une cinquantaine d’articles en retard sur les oiseaux de Camargue, de Corse, de Lozère, du Finistère, de Texel, sur les papillons de la Brenne … qui ne seront jamais publiés, faute de l’avoir été en temps voulu).