L’an passé, au printemps 2008, plusieurs personnes m’ont amené une grosse chenille afin que je l’identifie. A chaque fois, il s’agissait de la même chenille, impressionnante par sa taille énorme (10 cm environ).

La première fois qu’on me l’a apportée, je dois avouer que je suis resté sec et que je n’avais aucun nom à proposer. C’est avec le livre « Quel est donc ce papillon ? » que je suis tombé facilement sur le nom de l’espèce. Il s’agissait du cossus gâte-bois (Cossus cossus). En lisant le paragraphe concerné, je me suis vite rendu compte des dégâts importants que pouvait faire cette espèce dont les galeries au coeur des arbres peuvent faire 2 cm de diamètre. A chaque fois, j’ai relâché les chenilles en lisière de forêt au pied d’arbres qui leur étaient favorables (bouleaux ou saules marsaults) mais loin de mes pommiers et poiriers car j’ai lu que le cossus nourrissait une affection particulière pour ces deux arbres fruitiers.

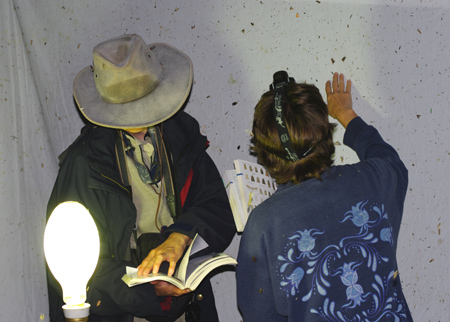

Avec une chenille aussi grosse, je me demandais bien à quoi pouvait ressembler l’adulte. J’espérais bien voir cette espèce en 2008 car le nombre de chenilles semblait exceptionnel cette année-là. Mais aucun n’est venu voler le soir à la lueur de ma lampe.

Je désespérais donc … Mais voilà que lors de mon stage en Brenne il y a un mois, un adulte est venu se poser à côté de la lampe qui servait à attirer toutes sortes de papillons nocturnes.

Que dire sur cette espèce ? Les oeufs sont pondus de préférence sur des plantes nourricières (souvent des arbres dépérissants ou même déjà morts) sur lesquelles il y a déjà des chenilles de cossus. L’arbre attaqué se reconnaît à sa forte odeur de vinaigre (acide pyroligneux) due à la présence des chenilles.

Au départ, les larves s’attaquent à la partie périphérique de l’arbre (le phloème) mais en vieillissant (elles vivent de 2 à 4 ans) elles s’en prennent au coeur (l’aubier).

Ce qui est étonnant, c’est qu’avant de se métamorphoser les chenilles ont un comportement différent d’un individu à l’autre. Certaines quittent leur arbre à l’automne pour aller se faire une petite loge hivernale dans le sol et se métamorphoser ensuite au printemps. D’autres ne le quittent qu’au printemps, juste avant la métamorphose. D’autres enfin sont plus casanières et restent sur place dans l’arbre qui les ont nourries toute leur vie (peut-être ont-elles trop écouté la chanson de Brassens « auprès de mon arbre » ?).